Barreras y facilitadores de la práctica docente en contextos de elevada vulnerabilidad y diversidad etnocultural. Una aproximación desde la relación familia-escuela

Universidad de las Islas Baleares

Universidad de Lérida

Universidad de las Islas Baleares

Universidad de las Islas Baleares

Resumen. La respuesta a los retos de una educación de calidad, inclusiva con la diversidad etnocultural, planteados desde instancias internacionales y estatales, debe tener una correspondencia en el espacio local. Sin embargo, los contextos de elevada vulnerabilidad social dificultan el desarrollo de una acción eficaz y obligan a generar respuestas innovadoras desde la práctica docente y la política de los centros educativos. Este trabajo de investigación se centra en un estudio de caso de cinco centros educativos de educación infantil y primaria, caracterizados por su elevada diversidad y vulnerabilidad, ubicados en las Islas Baleares (España), la comunidad autónoma del Estado español con mayor porcentaje de alumnado de origen inmigrante. La metodología participativa utilizada ha permitido conocer las dificultades y las oportunidades del contexto en el que se enmarcan los centros, así como las estrategias que se proponen. Los resultados muestran cómo factores asociados a la participación de las familias, las características del alumnado, las políticas impulsadas por la Administración, los recursos externos al centro educativo y el trabajo comunitario pueden convertirse en recursos importantes para mejorar la calidad educativa y los resultados académicos del alumnado, contribuyendo también a educar más allá de los propios centros educativos.

Palabras clave: Educación intercultural; minoría étnica; relación familia-escuela; relación escuela-comunidad.

BARRIERS TO AND FACILITATORS OF TEACHING IN CONTEXTS OF HIGH VULNERABILITY AND ETHNOCULTURAL DIVERSITY. AN APPROACH BASED ON THE FAMILY-SCHOOL RELATIONSHIP

Abstract. The challenges of a quality education, inclusive of ethnocultural diversity, raised by international and state institutions, must have a local response. However, high social vulnerability makes it difficult to take effective action and requires innovative responses from teachers and politicians to be put into practice in schools. This research work focuses on a case study of five highly diverse and vulnerable infant and primary schools in the Balearic Islands (Spain), the autonomous community with the highest percentage of immigrant pupils. The participatory methodology used has made it possible to understand the difficulties and opportunities of the context in which the schools are located, as well as the strategies proposed. The results show that family participation, the characteristics of the pupils, the policies promoted by the Administration, the resources external to the school and community work can become important resources for improving the quality of education and the academic outcomes of the pupils to such an extent that they add to the education provided by the schools.

Keywords: Intercultural education; ethnic minority; family-school relationship; school-community relationship.

1. Introducción

La educación de calidad figura en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (objetivo 4) como uno de los elementos centrales para promover la cohesión social y la igualdad de oportunidades de aprendizaje y de acceso a un mayor bienestar social. Para ello, se debe garantizar que la educación sea inclusiva y equitativa (Naciones Unidas, 2015). Pero, además, ha de resultar pertinente para las necesidades de los y las estudiantes aportando habilidades para la vida, la ciudadanía y el trabajo. La noción de inclusividad implica que este principio se cumple para toda la diversidad en un sentido amplio, incluido el origen geográfico y las particularidades etnoculturales propias de la población (Unesco, 2021). Por lo tanto, se precisa una consideración y un enfoque holístico que no solo se centra en el acceso a la educación, sino también en la equidad, la conveniencia, la inclusión y la efectividad del proceso educativo. Garantizar una educación de calidad es fundamental para fomentar el desarrollo sostenible y la igualdad en la sociedad global (Unesco, 2015). En España, la Ley Orgánica 3/2020 ha ampliado las directrices internacionales profundizando en medidas dirigidas a mejorar la calidad educativa y desarrollando elementos como la equidad y el afrontamiento de las barreras que dificultan la inclusión, la flexibilidad curricular, la atención a la diversidad, las evaluaciones continuas y la rendición de cuentas.

A pesar de los grandes avances en la consideración de los puntos en los que se debe focalizar la acción de las políticas, queda pendiente consolidar unas medidas que aborden en profundidad elementos más locales para que la educación de calidad sea una realidad en su sentido más amplio. Los indicadores no son del todo eficaces para medir esos espacios más concretos, en los que se hace explícita la experiencia de la desigualdad social y educativa, y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades (Unterhalter, 2019). Esta circunstancia afecta de manera significativa a los centros con una elevada población de origen inmigrante cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social (Bernadi y Cebolla, 2014; Escarbajal-Frutos et al., 2015).

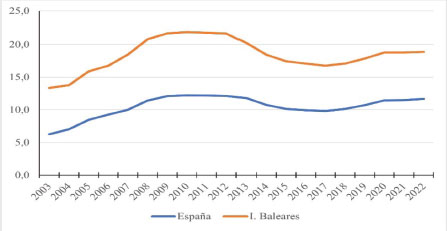

Desde la última década del siglo XX, España se ha convertido en un Estado receptor de personas procedentes de otros países (Domingo, 2016). Como se muestra en la figura 1, a principios del siglo XXI, el porcentaje de población extranjera residente en el Estado español era inferior al 3 %; no obstante, a partir de entonces ha experimentado un rápido crecimiento hasta rebasar el 12 % al inicio de la crisis económica mundial del año 2008. Los efectos de esta crisis se dejaron sentir a partir de 2012 y en 2018 se inició la recuperación del porcentaje de población extranjera, aunque no ha superado los valores precrisis. Un patrón similar se puede observar en las Islas Baleares, si bien con unos porcentajes mayores de población extranjera y con una diferencia más acusada entre los años anteriores a la crisis económica y los posteriores. La gran divergencia recae en los valores porcentuales: mientras que en el conjunto de España hubo una diferencia de 2,4 % entre los años 2010 y 2017, en las Islas Baleares fue de 5,1 %. La economía de las Baleares, principalmente turística, atrae dos tipos de población extranjera: las personas que buscan trabajo y un futuro laboral, y las que van a disfrutar de la jubilación, minoritarias en comparación.

Figura 1. España e Islas Baleares: población extranjera (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2023).

En el año 2022, había 5 512 558 personas extranjeras residentes en España, es decir, un porcentaje del 11,7 %. En las Islas Baleares la cifra ascendía a 221 653 personas, lo cual representa el 18,9 % (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2023). Destacan las originarias de Marruecos, que casi se triplicaron desde el año 2003, mientras que los alemanes, con 18 775 residentes en Baleares, han perdido la mitad de la población desde 2011.

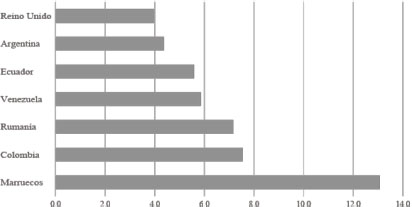

A continuación, en la figura 2 se muestran los principales países de origen de la población extranjera residente en España en el año 2022. Marruecos se mantiene como el principal origen de la inmigración hacia España. Rumanía, que durante los tres primeros lustros del siglo XX se situó muy cerca de Marruecos, ha cedido el segundo puesto en favor de Colombia. Los cambios en la política interna de cada país y las vicisitudes internacionales han desempeñado un papel importante en la confección de un ranking que resulta muy variable. En este sentido, la situación política y económica en América Latina sitúa a cuatro de sus países entre los siete orígenes más significativos de la inmigración en España.

Figura 2. País de origen de la población extranjera en España (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2023).

Centrándonos ahora en las Islas Baleares, y tal como se evidencia en la figura 1, la población extranjera ha aumentado de forma considerable en los últimos 25 años hasta convertirse actualmente en la comunidad autónoma (CA) con un mayor porcentaje de ciudadanos extranjeros (18,8 %), en su mayoría procedentes de Marruecos, Italia, Alemania, Reino Unido, Colombia y China. En 1996 había 32 102 extranjeros viviendo en algún municipio del archipiélago, mientras que en 2022 esta cifra se situó en 221 653 personas. Esto representa un aumento del 600 % en la población extranjera en ese periodo, mientras que la población total de las islas ha crecido un 50 % (INE, 2023).

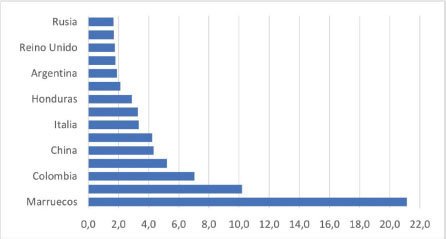

La escuela, reflejo de la sociedad, no ha permanecido ajena a esta realidad. Por ejemplo, en el curso 2021-22, había 882.814 estudiantes extranjeros matriculados en los niveles no universitarios del sistema educativo español. Esta cifra ascendió a 988.781 en el curso 2022/23. En la figura 3 se puede observar el porcentaje del país de origen del alumnado extranjero matriculado en los niveles no universitarios en España sobre el total de alumnado extranjero en el curso 2022-23. Los seis países más habituales fueron Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, China y Ucrania.

Figura 3. País de origen del alumnado de origen extranjero (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2023).

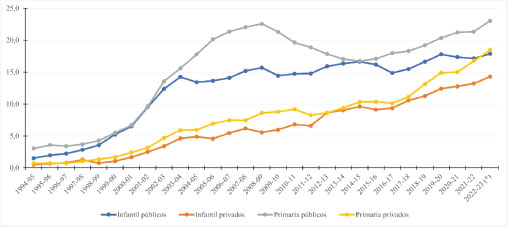

Partiendo de los datos del curso 2022-23, la mayoría de estos estudiantes se distribuye en las Islas Baleares (17,6 %), Cataluña (15,7 %), Comunidad Valenciana (15,5 %), Aragón (15,1 %), Región de Murcia (15,1 %), La Rioja (14,1 %), y la Comunidad de Madrid (13,3 %), con una media nacional del 10,4 % (Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional, 2023). Se observa, pues, que las ocupan el primer lugar de la clasificación de comunidades autónomas con mayor porcentaje de alumnado extranjero. La figura 4 ilustra la evolución en esta CA del porcentaje de alumnado extranjero (sobre el total de alumnado) matriculado en los niveles de educación infantil y primaria según la titularidad del centro escolar (público y privado), entre los cursos escolares 1994-95 y 2022-23.

Figura 4. Evolución del alumnado extranjero en las Baleares (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2023).

En consecuencia, resulta interesante focalizar esta investigación en esta CA, las Islas Baleares, y aproximarse a la forma en que la numerosa presencia de alumnado de diversidad etnocultural, en un contexto de elevada vulnerabilidad, incide en la práctica educativa. Para ello, en esta investigación se ha trasladado el análisis a un estudio de caso en el que se han considerado cinco centros de educación infantil y primaria ubicados en las Islas Baleares y caracterizados por un alto índice de diversidad etnocultural, en la que el porcentaje de alumnado de origen extracomunitario (de fuera de la Unión Europea) supera el 50 %, y por una gran vulnerabilidad social, con un índice de expedientes abiertos en los Servicios Sociales superior al 20 %.

La finalidad es acceder a la realidad práctica de la educación en centros de elevada vulnerabilidad, conocer las estrategias pedagógicas y docentes con las que buscan mejorar la calidad educativa, entender la visión que tiene el profesorado sobre el papel de los demás agentes educativos y analizar la posible influencia de todo ello sobre los resultados del proceso educativo.

2. Las relaciones escuela-familia-comunidad: un factor que considerar en el éxito escolar

Los datos analizados sugieren que uno de los retos que deben afrontar las escuelas es la atención a la diversidad cultural y el trabajo con el alumnado y su familia. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes de origen extranjero se distribuye de manera desigual entre los territorios que configuran España, así como entre los centros de un mismo territorio, de modo que hay importantes diferencias entre los centros de titularidad pública y los de titularidad privada, e incluso entre los mismos centros públicos. Esto ocasiona casuísticas variadas en función de los factores, frecuentemente interrelacionados: el entorno social, cultural y económico del centro; las políticas educativas y sociales autonómicas y locales; la capacidad de liderazgo del equipo directivo, la organización y el funcionamiento del centro escolar; la formación y experiencia docentes y la satisfacción profesional; la percepción sobre la calidad del centro educativo; la implementación de estrategias pedagógicas y de redes de trabajo colaborativo con otros profesionales; el desarrollo de proyectos de trabajo comunitario; la apertura del centro a la comunidad; el establecimiento de sinergias y trabajo en red con instituciones y agentes sociales y educativos del entorno; el clima intercultural del centro; las relaciones del centro con las familias y entre las propias familias, etc. (Andrés-Cabello, 2023; Cerviño y Torrelles, 2023; Garreta et al., 2022; González et al., 2021; Essomba et al., 2019; Leiva, 2017; Llevot y Bernad, 2019; Macià et al., 2019; Morey y Vecina, 2021; Morey et al., 2023; Unesco IIEP y Bonal, 2018).

En estos nuevos contextos, nacen retos como la inclusión social y educativa del alumnado extranjero y su familia, la igualdad de oportunidades y la equidad (Pàmies y Bertran, 2018; Torrelles et al., 2022), además de la necesidad de prevenir riesgos como el absentismo o los conflictos escolares, en los que la comunicación familia-escuela resulta significativa (Cabrera y Larrañaga, 2014). La escuela por sí sola no puede acometer esta labor y surge el imperativo de idear estrategias novedosas y establecer sinergias con otros profesionales y agentes socioeducativos (Grant y Ray, 2013; Vecina y Morey, 2023, 2022).

Hoy en día, queda fuera de toda duda la importancia de entablar unas buenas relaciones entre la escuela y las familias, y, por extensión, con la comunidad sociocultural y educativa del entorno, importancia reconocida tanto por los investigadores como por los propios agentes implicados.

Numerosos autores defienden el valor de la implicación familiar en la acción educativa (Andrés-Cabello, 2023; Deslandes, 2004; Hong, 2019; Sahin, 2019). Y, cuando nos referimos al colectivo de familias extranjeras y minorías étnicas, cobra esta especial relevancia, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades y el éxito escolar de todo el alumnado sin excepción (Llevot y Bernad, 2019; Markowith et al., 2020; Morey et al., 2023). La implicación familiar es un constructo multidimensional que puede englobar diversos significados (Deslandes, 2019) y se refiere al compromiso familiar en la educación de los menores a su cargo (Llevot y Bernad, 2015). Podemos decir que este compromiso se construye socialmente mediante la interacción con los hijos e hijas y con otros agentes educativos y sociales, ya sean del centro educativo o del entorno (Epstein, 2018), de manera que se dibuja una cartografía personal que muestra los elementos que favorecen o dificultan la implicación familiar.

La participación de la familia comporta beneficios en múltiples planos: a) para el alumnado (LaRocque et al, 2011), fomentando el progreso de sus resultados académicos y sociales; b) para las familias (Deslandes, 2019), ya que aumenta su capital social y cultural, y promueve un mejor conocimiento de la institución educativa y el desarrollo de competencias parentales relacionadas con la escolarización de sus hijos e hijas; c) para el profesorado (Pàmies y Bertran, 2018), en la medida en que facilita un trabajo más eficiente y un mayor conocimiento de las familias, e incrementa su satisfacción personal; y d) para el centro escolar, al aumentar la calidad educativa, lo cual redunda positivamente en el funcionamiento de la escuela y el establecimiento de redes de colaboración con la comunidad, así como en el clima escolar y la convivencia, y al favorecer la construcción de una escuela abierta a su entorno y un entorno abierto a su escuela (Epstein, 2018; Bernad y Llevot, 2018; Morey et al., 2023; Vecina y Morey, 2023).

En síntesis, en los estudios llevados a cabo, se subraya que la implicación activa y significativa de las familias extranjeras en la educación de sus hijos e hijas se puede considerar como un elemento importante para el éxito escolar del alumnado y también para la calidad de los centros escolares. En esta línea, los resultados de diversas investigaciones de corte cualitativo lideradas por los grupos de investigación Análisis Social y Educativa (GRASE) y Educación y Ciudadanía (EyC) indican que entablar unas relaciones fluidas basadas en la confianza mutua, así como una comunicación bidireccional y efectiva, es un factor clave para conseguir el éxito del alumnado y un clima escolar positivo (Garreta et al., 2020). «Pero también es cierto que existe la convicción de que es necesario promover la comunicación con más experiencias y hacer un uso adecuado de los canales existentes» (Llevot y Bernad, 2016, p. 101), más relevante todavía en el caso de las familias extranjeras, debido a la existencia de diversas barreras que dificultan su participación y que se deben abordar imperiosamente. Entre estas, Garreta y Llevot (2022) destacan las lingüísticas, las culturales, las socioeconómicas y las institucionales. Se podrían añadir otras que dificultan el acceso a los recursos, la conciliación laboral y familiar, etc.

Para abordar estos desafíos, en muchos centros con un elevado porcentaje de alumnado extranjero y/o étnico, se han llevado a cabo diversas acciones, con éxito desigual. El objetivo es atender a la diversidad cultural, trabajar con el alumnado y su familia (Andrés-Cabello y Giró, 2020; Llevot y Bernad, 2019; Markowitz et al., 2020; McWayne et al., 2019; Vigo-Arrazola et al., 2023) y favorecer la convivencia intercultural (Cerviño y Torrelles, 2023; Llevot y Garreta, 2024). Entre estas acciones, destaca la construcción de nodos que facilitan la comunicación y la relación con agentes internos y externos de las diferentes comunidades, la acogida de equipos sociales dentro de los centros y la implementación de proyectos comunitarios que fomentan el empoderamiento de las familias en situación de vulnerabilidad, así como la apertura del centro a su entorno y el trabajo en red con diversos profesionales y agentes sociocomunitarios (Grant y Ray, 2013; Morey y Vecina, 2021).

Por otra parte, como se pretende demostrar en este artículo, el uso de metodologías participativas, de manera conjunta entre el cuerpo directivo de los centros educativos, los profesionales técnicos expertos en la materia y el equipo investigador del proyecto, así como su análisis posterior, puede facilitar el diseño de estrategias y propuestas de mejora.

3. Objetivos de la investigación

- Estudiar la opinión del profesorado sobre la influencia de la familia en el rendimiento escolar, sus características intrínsecas y la capacidad para brindar apoyo educativo efectivo y complementario al que aporta la escuela, como elementos que afectan al rendimiento escolar del alumnado.

- Explorar las estrategias pedagógicas del profesorado y de los equipos directivos para abordar los puntos débiles y mejorar la calidad educativa en entornos desfavorecidos, y averiguar si el profesorado siente que tiene competencias para ello.

- Evaluar el impacto de las políticas educativas en la calidad educativa visto desde los mismos centros.

- Analizar si el papel de la comunidad y las relaciones entre esta, la escuela y las familias pueden influir positivamente en el rendimiento escolar y en la satisfacción profesional del profesorado.

4. Metodología

El trabajo empírico se ha llevado a cabo según una metodología cualitativa aplicada a un estudio de caso. Con la finalidad de profundizar en el objeto de estudio con el máximo detalle (Stake, 2020), se ha focalizado la investigación en cinco centros de enseñanza de educación infantil y primaria.

En concreto, se han realizado entrevistas semiestructuradas a equipos directivos de centros públicos de educación infantil y primaria de Mallorca caracterizados por un elevado porcentaje de alumnado de origen inmigrante extranjero y situación de vulnerabilidad social. Una vez clasificados y sistematizados en torno a enunciados concretos, los resultados han sido el punto de partida para una dinámica de grupo consistente en elaborar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DAFO) entre el equipo directivo de los centros objeto de estudio y tres técnicos/as en intervención socioeducativa, una técnica que favorece el carácter grupal, crítico y de proceso constructivo (Echevarría y Martínez-Clares, 2021).

El guion de las entrevistas planteaba las cuestiones siguientes: la descripción de la realidad social y educativa del centro, del alumnado y de las familias, así como su evolución a lo largo del tiempo; la forma en que esa realidad está presente en el día a día del centro y de la práctica docente; y las acciones que se desarrollan o serían convenientes para atender a las necesidades educativas del alumnado.

Los resultados se han dado a conocer a las personas participantes clasificando el contenido entre las dimensiones interna y externa de un DAFO, de modo que al final han quedado ubicadas en la consideración de elementos internos (fortalezas y debilidades) y externos (amenazas y oportunidades). Ello ha servido para que los participantes puedan sistematizar el conocimiento común de la situación de cada centro, así como el análisis de dicha realidad y las oportunidades que pueden favorecer nuevas líneas de intervención o mejorar las actuales.

4.1 Muestra

Se ha trabajado con una muestra intencional bajo los criterios siguientes:

a) Centros públicos con población de alta vulnerabilidad social (≥20 % de familias con expediente en los servicios sociales) y un porcentaje de alumnado de origen extranjero extracomunitario superior al 50 %. Ubicados en la isla de Mallorca, caracterizada por su elevado porcentaje de población inmigrante extranjera (25 %) y por tener una presencia numerosa de alumnado de este origen en los centros educativos (17,9 %). El 67,4 % cursan sus estudios en centros públicos (Guinard, Garí y Bauzà, 2023).

b) Participantes en las entrevistas. Equipo directivo de los centros educativos (jefe/a de estudios y director/a). En total, diez personas, dos por centro. Todas con más de diez años de experiencia.

c) Participantes en la dinámica grupal del DAFO participativo. Los equipos directivos entrevistados y profesionales externos al centro (3): un mediador intercultural, una experta en vulnerabilidad social referente a movimientos migratorios y un experto en educación para la transformación social y la Agenda 2030.

Tabla 1. Características de los centros objeto de estudio (2022)

Centro |

Porcentaje de familias extranjeras |

Procedencia principal |

A (Palma) |

55,5 |

1.ª África subsahariana, 2.ª Marruecos |

B (Palma) |

77,2 |

1.ª África subsahariana, 2.ª Marruecos |

C (Palma) |

87,1 |

1.ª Marruecos, 2.ª África subsahariana |

D (Palma) |

56,9 |

1.ª Marruecos, 2.ª Latinoamérica |

E (Inca) |

75,5 |

1.ª Marruecos, 2.ª África subsahariana |

Fuente: Elaboración propia.

5. Elementos relacionados que subyacen tras el análisis docente de la situación social y educativa

El análisis de resultados permite identificar una serie de elementos interrelacionados. Los factores que dependen de la situación interna del centro se dividen en dos bloques: debilidades y fortalezas. Por otra parte, también hace posible determinar los factores que dependen de la situación externa del centro (contexto), que, a su vez, se clasifican en dos grupos: amenazas y oportunidades.

5.1 Factores internos

5.1.1 Las debilidades

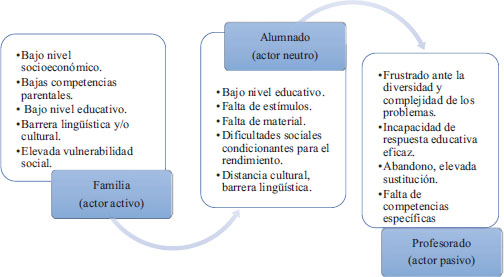

Resulta interesante observar cómo se ubican en el discurso docente la familia, el alumnado y el profesorado, actores clave en los puntos débiles que identifican. En la familia y sus características intrínsecas, radica el origen causal de una interacción que adquiere la forma de proceso en cascada, lo cual determina cada secuencia de la relación de cada actor y los efectos que genera en el siguiente.

La causación directa entre los tres procesos resultantes se define a partir de las características de cada actor (figura 5). El primero, la familia, se muestra como un protagonista activo y presenta unas particularidades que determinan «irremediablemente» las del alumnado. Constituye una gran carencia por su incapacidad de dar una respuesta educativa desde casa. El profesorado no lo considera un apoyo que complemente las enseñanzas dadas en la escuela, pues el alumno o la alumna no tiene la posibilidad de socializarse en un ambiente familiar que aporte un capital cultural suficiente. Se trata de una visión asociada a la necesidad de resultados académicos de un currículum que constriñe y deja al margen otros capitales y conocimientos que no sean los propios que la institución ha de transmitir. De esta manera, se pierde la riqueza de la diversidad cultural y las aportaciones que estas familias podrían brindar teniendo en cuenta su biografía. A las carencias educativas, se unen las socioeconómicas y parentales, lo cual plantea un escenario muy complicado para representar un apoyo real. Además, en el caso de las personas procedentes de otros países, la barrera idiomática dificulta la comunicación profesor/a-familia.

Figura 5. Influencia interrelacionada y multiplicación de las debilidades

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el DAFO.

Parece que la consecuencia directa de estas carencias es la repercusión en el alumnado, un actor neutro que recibe los efectos de la acción del anterior y caracterizado por el bajo nivel educativo, la falta de estímulos para el aprendizaje, la barrera idiomática y la vivencia de situaciones sociales complejas que acaban afectando negativamente a su proceso de aprendizaje y rendimiento escolar. Este actor, a su vez, se encuentra en el aula, donde se genera una contradicción entre sus particularidades etnicoculturales, educativas y sociales, y las que la escuela intenta transmitir, desde una concepción no ajena a un capital cultural en línea con elementos instrumentales cargados de credencialismo, funcionalismo y poder simbólico de los valores dominantes.

El profesorado se percibe como un actor pasivo, víctima de la situación a la que ha de hacer frente. El punto débil aparece cuando se produce un choque entre esa realidad y la forma de actuar. Si el profesorado se alinea con una concepción de la educación instrumental y centrada en el currículum más ortodoxo, el resultado suele ser escaso y dar pie en parte del profesorado a bajas laborales, a la frustración o al sentimiento de incapacidad para responder a las necesidades educativas del alumnado. Hay situaciones en las que el profesorado abandona o evita regresar a esos centros en próximas convocatorias, o permanece en el centro, pero sin compartir la filosofía del proyecto educativo que pretende impulsar el equipo directivo y el resto del claustro.

5.1.2. Las fortalezas

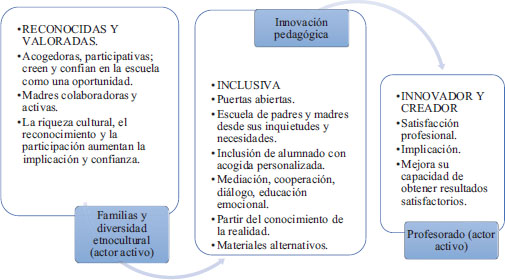

Frente a esta tríada interrelacionada que se corresponde con los elementos internos de los puntos débiles que padecen los centros en su quehacer educativo, los puntos fuertes emergen como factores intrínsecos sobre los que se va construyendo el cambio, la innovación pedagógica y las prácticas dirigidas a conseguir una mejor calidad educativa. Vuelven a aparecer los actores anteriores, en este caso desde una nueva perspectiva más constructiva y optimista.

La clave del éxito en este caso se basa en la capacidad de liderazgo del equipo directivo y el apoyo recíproco con el profesorado implicado, suficientemente formado e integrado tanto en el proyecto educativo del centro como en el trabajo que realiza la comunidad y los demás profesionales. El cuerpo directivo se basa en el consenso y la redistribución de funciones entre el profesorado. Para ello, se necesitan relaciones horizontales, un claustro estable y la capacidad de construir una línea pedagógica fundamentada en las relaciones con el alumnado y las familias. La estrategia de más éxito es la que parte del análisis de cada uno de los actores: familias, alumnado, profesorado, el centro y lo que puede representar como recurso educativo, así como la comunidad en la que se ubica este. Las personas participantes en la investigación consideran esta relación como el pilar de lo que funciona y la innovación pedagógica, elaborada a partir de esa base, como el elemento transversal que impulsa mejores resultados cuando se cuenta con todos los actores. Se trata de identificar la potencialidad de la diversidad y ponerse a trabajar en torno a ella. El centro se convierte así en una referencia educativa en la comunidad y su acción repercute en las familias y el alumnado, así como en la satisfacción profesional del equipo docente.

En la figura 6 se indicadas los elementos clave de las fortalezas señaladas. Cuando se reconoce a las familias en su diversidad y cultura, el centro favorece su participación y quiebra barreras simbólicas que dificultan su acercamiento, de modo que se convierten en un cómplice del profesorado en el proceso educativo. Participan, se implican y ven al centro como un lugar que también les enseña: al mismo tiempo que aprenden, aportan al conjunto. Esto mejora la confianza y se considera en las acciones de innovación pedagógica que desarrollan los centros. Con el reconocimiento y la implicación de las familias, se consiguen mejores resultados y una relajación del profesorado, que puede trabajar focalizando su práctica docente y obtener mejores resultados y una mayor satisfacción profesional y personal. No obstante, la formación en competencias específicas y adaptadas al contexto del cuerpo docente es importante para que pueda darse esa interrelación.

Figura 6. El reconocimiento de las familias y la sinergia de las fortalezas

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el DAFO.

5.2 Factores externos

Los factores externos se dividen en dos: amenazas y oportunidades. Las primeras hacen referencia a los inputs procedentes del exterior del centro y de la comunidad educativa. Las oportunidades se corresponden con factores que están en uso o podrían ayudar a mejorar la situación.

5.2.1. Las amenazas

El aumento de las necesidades y los problemas sociales del entorno en el que se mueven las familias reduce sus posibilidades de atención para complementar en casa los contenidos de la escuela. Las que tienen trabajo se encuentran con dificultades de conciliación y esto incide negativamente en su participación en el centro, en todos los sentidos, además de condicionar la disponibilidad para atender a sus hijos e hijas.

Por otra parte, el contexto de vulnerabilidad, en el que estas desarrollan su vida cotidiana, es un elemento de riesgo tanto para los adultos como para los y las menores. Esto también acaba reduciendo las posibilidades para rentabilizar la educación recibida en la escuela. El profesorado entiende el espacio de socialización secundaria como una barrera que contrarresta la labor educativa llevada a cabo en la escuela. Lo considera un determinante de primer orden, pues afecta a toda la familia. Por lo tanto, el centro tiene que plantearse estrategias para incidir también en la comunidad como una forma de reducir los factores de riesgo de incidencia negativa en el proceso de aprendizaje y la trayectoria escolar.

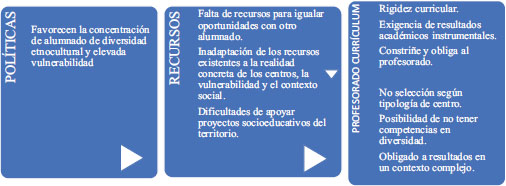

El cuerpo docente señala también la actuación de la Administración como una amenaza. Considera que esta genera en muchas ocasiones una contradicción social y educativa. Esta afirmación se basa en actuaciones o políticas que representan más una barrera que una ayuda para los centros con alumnado vulnerable. Podemos agrupar estas conclusiones en cuatro bloques de factores encadenados: políticas inadecuadas, recursos escasos y/o inadaptados, currículum instrumental y de obligado cumplimiento, y profesorado sin especialización. Todo ello representa un conjunto de dificultades que condicionan la educación de calidad. El contexto en el que se encuentran los centros, junto con su grado de diversidad etnocultural y vulnerabilidad, requiere de ciertos recursos tanto en forma de programas especiales como de formación y especialización del equipo docente y de otros profesionales técnicos.

Se producen unas consecuencias en cadena (figura 7). Las políticas no impiden la elevada concentración de alumnado. Para atender a las necesidades educativas, se necesitan más recursos y/o mejor adaptados a esa realidad social tanto dentro como fuera de la escuela. En la escuela, el currículum indica las competencias académicas que ha de alcanzar el alumnado. Finalmente, el profesorado aparece como el responsable de llevar a cabo una acción educativa competente y eficaz, lo cual implica que el alumnado ha de adquirir esas competencias académicas curriculares. Sin embargo, el equipo docente no siempre está preparado para poder llegar a esos objetivos, pues en ese contexto precisa unas competencias técnicas y transversales, unas características especiales, una formación, unas inquietudes y una experiencia que le permitan ser eficaz en dicho cometido. Los centros reclaman un profesorado específico, con unas cualidades acordes a la situación concreta.

Figura 7. Deriva de los factores que representan las amenazas

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del DAFO.

5.2.2. Las oportunidades

Las oportunidades radican principalmente en la colaboración de diversos actores: la Administración, entidades del tercer sector, asociaciones, instituciones que aportan programas y recursos económicos, la universidad… Respecto al contenido de la acción, es decir, en qué se concreta la oportunidad sobre la que se está trabajando o lo que representaría una acción constructiva, se encuentran los recursos siguientes:

a) Conocimiento. Formación para el cuerpo docente, adaptada al contexto en el que ha de desarrollar su actividad. El profesorado con experiencia también representa un conocimiento que se valora y debería potenciarse más. La universidad ha de tener un papel fundamental, desde dos ámbitos: por un lado, la investigación y difusión, es decir, dar a conocer estudios y experiencias de éxito, organizar seminarios, sistematizar y evaluar las iniciativas que se desarrollan para valorar su grado de eficacia; por otro lado, el fomento de la participación de alumnado universitario en los centros educativos desarrollando proyectos interculturales, dinamizando acciones socioeducativas y siendo un modelo y referencia para el alumnado.

b) Proyectos socioeducativos. Desarrollados para complementar y reforzar la adquisición de contenido diverso, no únicamente instrumental, sino también transversal, como habilidades sociales, resolución de conflictos o educación emocional, así como lo que pueda reforzar los contenidos trabajados en clase. Acciones implementadas dentro y fuera de la escuela, así como otras de carácter comunitario integral, para educar y empoderar en todos los niveles, espacios y población.

c) Coordinación. Organización con centros de niveles inferiores y superiores, tales como los centros de educación infantil y los institutos de educación secundaria. Sería útil coordinarse con la Administración educativa para proveer de profesorado especializado y de formación específica, así como de recursos económicos para el desarrollo de programas específicos adaptados al contexto social y educativo de estos centros.

6. Conclusiones

La aproximación cualitativa desde el estudio focalizado en cinco centros educativos ha permitido profundizar en las situaciones de necesidad y determinantes socioeducativos que reducen las posibilidades de actuación de la escuela en la búsqueda de una educación de calidad (entendida esta como la ofrecida en términos de igualdad, equidad y buenos resultados). Todo ello con vistas a garantizar una trayectoria al alumnado de origen inmigrante en contexto de vulnerabilidad social.

En este análisis se pone de manifiesto la importancia del trabajo entre la escuela y otros recursos, quienes, actuando como agentes de cambio, ocupan así los espacios que el centro educativo no puede cubrir. Resulta evidente que las políticas de la Administración respecto a la selección de centro por parte de las familias no están resultando óptimas o las más acertadas (Bonal et al., 2021). Sin embargo, cabe tener en cuenta que, resultados en otros sentidos (por ejemplo: que familias de clase media-alta elijan centros educativos de elevada vulnerabilidad) deben ir acompañados inexorablemente de medidas complementarias con una perspectiva comunitaria: los esfuerzos de las familias con más recursos para apoyar a los centros pueden conducir a la no inclusión de los padres y madres con menor poder adquisitivo, por lo que la implicación de las primeras debe venir de la mano de políticas centradas en la equidad que permitan a los segundos beneficiarse de la transformación y que, por lo tanto, se sensibilicen hacia la importancia de la participación activa (Posey-Maddox, 2014; Vigo-Arrazola y Dieste, 2017).

El estudio de caso, por otra parte, indica los puntos débiles que hay que afrentar: familias con carencias importantes para adaptar sus conocimientos y experiencias a las exigencias de un sistema educativo que reclama su colaboración en la asimilación de conocimientos de sus hijos e hijas; un alumnado mayoritariamente con bajo nivel y bajos resultados académicos, a los que se unen dificultades sociales que condicionan su rendimiento; y unas consecuencias que tienen una incidencia directa en la desmotivación y frustración del profesorado ante la incapacidad de dar respuesta adecuada a esta realidad.

Frente a ello, hallamos iniciativas de éxito o que aspiran conseguirlo, caracterizadas por el reconocimiento del valor de las familias y su diversidad etnocultural, y comunidades educativas integradas en una metodología de innovación e ingeniería social y educativa de carácter inclusivo. La creatividad genera otros resultados y con ellos un profesorado motivado, implicado y capaz de sentirse competente para actuar y ofrecer oportunidades educativas al alumnado. Todo ello se trabaja en un contexto de amenazas externas, principalmente la inadaptación de los recursos y un currículum demasiado instrumental y externo a la realidad en la que se encuentra inmerso el alumnado, además de la falta de preparación del profesorado recién llegado a los centros, que no pueden elegir a sus docentes o ser elegidos por quienes buscan este tipo de contextos. El resultado, pues, señala el camino a aquellos centros educativos que opten por la innovación pedagógica basada en el trabajo colaborativo entre todos los recursos y la ciudadanía implicados en la educación dentro y fuera de la escuela.

Asimismo, cabe tener en cuenta la falta de equidad educativa conducente a un bajo rendimiento académico entre la población autóctona y los colectivos de origen etnocultural diverso, aunque esto no debe asociarse de manera directa al binomio colectivo minoritario-resultados académicos inferiores. Se debe considerar, precisamente, desde su conjunto, es decir: las desventajas socioculturales no son aplicables solo a la población no autóctona o minoritaria desde un punto de vista cultural, sino que también afectan a las comunidades de acogida o a los colectivos mayoritarios, puesto que la variable determinante es, en realidad, la desigualdad socioeconómica (Álvarez-Sotomayor et al. 2018; Schnell y Azzolini, 2015).

Así se evidencia, en efecto, en diferentes estudios internacionales: un mayor rendimiento académico no siempre está relacionado con un perfil de alumnado de mayoría autóctona con recursos socioculturales más elevados y extensos: Liu y Xie (2016) o Nguyen et al. (2020) han ido constatado que, por ejemplo, el factor determinante en el rendimiento académico (en un mejor rendimiento, de hecho) es una mayor inversión en tiempo dedicado a actividades educativas por parte de alumnos de origen étnico diferente al autóctono en diferentes contextos (norteamericano y australiano). Por consiguiente, el diseño y la implementación de proyectos de innovación docente y de medidas como la apertura de los centros escolares fuera del horario lectivo convencional (convirtiéndose así en un recurso más de toda la comunidad) serían algunas de las estrategias que garantizarían la equidad y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades educativas.

En definitiva, se propone un planteamiento de relaciones horizontales basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento del otro y del valor que representa en el proceso educativo, lo que implica también el protagonismo compartido y la construcción desde todos ámbitos que constituyen la realidad social en la que está inmerso el alumnado.

Financiación del proyecto

Investigación desarrollada en el marco del proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad titulado «Participación e implicación familiar en los centros de educación primaria. Las familias de origen extranjero: diagnóstico y diseño de propuestas de mejora» (referencia PID2021-124334NB-I00) sufragado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

Referencias bibliográficas

ÁLVAREZ-SOTOMAYOR, A., GUTIÉRREZ-RUBIO, D. y MARTÍNEZ-COUSINOU, G. (2018). ¿Desventaja académica de los hijos de inmigrantes? La excepción canaria en el contexto español. Revista Española de Sociología, 27(1), 83–106. https://doi.org/10.22325/fes/res.2018.5

ANDRÉS-CABELLO, S. (2023). Atención y trabajo de la diversidad cultural: familias de origen extranjero y gitano en un centro de especial dificultad. EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, 20, 247–280. https://doi.org/10.15257/ehquidad.2023.0020

ANDRÉS-CABELLO, S. y GIRÓ, J. (2020). Canales y estrategias de comunicación de la comunidad educativa. EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, 13, 79–98. https://doi.org/10.15257/ehquidad.2020.0004

BERNAD, O. y LLEVOT, N. (2018). La escuela y las familias de origen minoritario: retos a abordar en las escuelas y en las facultades de educación. En A. García-Manso (coord.), Aportaciones de vanguardia en la investigación actual (pp. 41–55). Gedisa.

BERNADI, F. y CEBOLLA, H. (2014). Clase social de origen y rendimiento escolar como predictores de las trayectorias educativas. REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 146(1), 3–21. https://doi.org/10.5477/cis/reis.146.3

BONAL, X., ZANCAJO, A. y SCANDURRA, R. (2021). Student mobility and school segregation in an (un)controlled choice system: A counterfactual approach. British Educational Research Journal, 47(1), 42–64. https://doi.org/10.1002/berj.3694

CABRERA, M. C. y LARRAÑAGA, M. C. (2014). Contexto familiar y escolar de los alumnos absentistas de ESO: diferencias en padres y alumnos. Análisis en un centro educativo. Cuadernos de Trabajo Social, 27(2), 385–394. https://doi.org/10.5209/rev_CUTS.2014.v27.n2.43560

CERVIÑO, I. y TORRELLES, A. (2023). El valor de la interculturalidad en los proyectos educativos y de convivencia de las escuelas españolas: el caso de Cataluña. Aula Abierta, 52(1), 23–31. https://doi.org/10.17811/rifie.52.1.2023.23-31

DESLANDES, R. (2004). Observatoire Internationale de la réussite scolaire. Université du Laval.

DESLANDES, R. (2019). A framework for school-family collaboration integrating some relevant factors and processes. Aula Abierta, 48(1), 11–18. https://doi.org/10.17811/rifie.48.1.2019.11-18

DOMINGO, J. (2016). Immigration and territory in the early 21st-century. Spain: disparities within the unity? En J. Garreta (ed.), Immigration into Spain: Evolution and socio-educational challenges (pp. 17–36). Peter Lang.

ECHEVARRÍA, B. y MARTÍNEZ-CLARES, P. (2021). Statu quo de la investigación sobre formación profesional en España: Análisis DAFO y CAME. Revista Educare - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0, 25(1), 8–34. https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i1.1459

EPSTEIN, J. L. (2018). School, family, and community partnerships in teachers' professional work. Journal of Education for Teaching, 44(3), 397–406. https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1465669

ESCARBAJAL-FRUTOS, A., SÁNCHEZ, M. y GUIRAO, I. (2015). Factores determinantes del rendimiento académico de alumnos hijos de inmigrantes y autóctonos de origen extranjero en contextos de exclusión social. Revista Sobre la Infancia y la Adolescencia, 9, 31–46. https://doi.org/10.4995/reinad.2015.3772

ESSOMBA GELABERT, M., GUARDIOLA SALINAS, J. y POZOS PÉREZ, K. V. (2019). Alumnado de origen extranjero y equidad educativa. Propuestas para una política educativa intercultural en España hoy. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 33(2), 43–62. https://doi.org/10.47553/rifop.v33i2.73219

GARRETA, J. (coord.), ANEAS, A., BENABARRE, R., BERNAD, O., LLEVOT, N. y TORRELLES, À. (2020). Escola i diversitat cultural a Catalunya: evolució, situació i reptes de future. Editorial Pagès.

GARRETA, J. y LLEVOT, N. (2022). Escuela y familias de origen extranjero. Canales y barreras a la comunicación en la educación primaria. Educación XX1, 25(2), 315–335. https://doi.org/10.5944/educxx1.31840

GARRETA, J., TORRELLES, A. y CÁRCAMO, H. (2022). La educación primaria en España y la diversidad cultural. Psicoperspectivas, 21(1), 21–30. https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue1-fulltext-2323

GONZÁLEZ, A., BERNAD, O., LÓPEZ, M. P., LLEVOT, N. y MARÍN, R. (2021). Las escuelas rurales desde sus debilidades hasta sus fortalezas: análisis actual. EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, (15), 135–160. https://doi.org/10.15257/ehquidad.2021.0006

GRANT, K. B. y RAY, J. A. (2013). Home, school and community collaboration. Sage.

GUINARD, J., GARÍ, R. y BAUZÀ, A. (2023). L’escolarització de l’alumnat estranger en centres educatius de les illes balears en 2n cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu. Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears.

HONG, S. (2019). Natural allies: Hope and possibility in teacher-family partnerships. Harvard Education Press.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2023). Resultados por secciones censales año 2022. https://ine.es/jaxi/tabla.htm?tpx=61439&L=0

LAROCQUE, M., KLEIMAN, I. y DARLING, S. M. (2011). Parental involvement: The missing link in school achievement. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 55(3), 115–122. https://doi.org/10.1080/10459880903472876

LEIVA, J. (2017). La escuela intercultural hoy: reflexiones y perspectivas. Revista Complutense de Educación, 28(1), 29–43. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n1.48589

LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, número 340, de 30 de diciembre de 2020. https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-16673-consolidado.pdf

LIU, A. y XIE, Y. (2016). Why do Asian-Americans academically outperform whites? The cultural explanation revisited. Social Science Research, 58, 210–226. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.03.004

LLEVOT, N. y BERNAD, O. (2015). La participación de las familias en la escuela: factores clave. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE), 8(1), 57–70. http://hdl.handle.net/10459.1/69778

LLEVOT, N. y BERNAD, O. (2016). La mediación gitana: herramienta performativa de las relaciones entre escuela y familia. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(1), 99–101. https://doi.org/10.6018/reifop.19.1.245581

LLEVOT, N. y BERNAD, O. (2019). Diversidad cultural e igualdad de oportunidades en la escuela de Cataluña (España): retos y desafíos. Educazione interculturale. Teorie, Ricerche, Pratiche, 17(2), 76–92. https://doi.org/10.14605/EI1721906

LLEVOT, N. y GARRETA, J. (2024). Intercultural mediation in school. The Spanish education system and growing cultural diversity. Educational Studies, 1–21. https://doi.org/10.1080/03055698.2024.2329894

MACIÀ, M., GARRETA, J. y LLEVOT, N. (2019). Migration and parental involvement: Catalonia (Spain). En M. MACIÀ y N. LLEVOT (eds.), Families and schools. The involvement of foreign families in schools (pp. 12–51). Publicacions de la Universitat de Lleida. http://familyandschool.eu/publicaciones/

MARKOWITZ, A. J., BAASOK, D. y GRISSOM, J. A. (2020). Teacher-Child racial/ethnic match and parental engagement with head start. American Educational Research Journal, 57(5), 2132–2174. https://doi.org/10.3102/0002831219899356

MCWAYNE, C. M., DOUCET, F. y MISTRY, J. (2019). Family-School partnerships in ethnocultural communities: Reorienting conceptual frameworks, research methods, and intervention efforts by rotating our lens. En C. M. McWayne, F. Doucet y S. M. Sheridan (eds.), Research on family-school partnerships: Ethnocultural diversity and the home-to-school link (pp. 1–18). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14957-4_1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y FORMACIÓN PROFESIONAL (2023). Enseñanzas no universitarias / alumnado matriculado / curso 2022-2023. datos avance. https://estadisticas.educacion.gob.es

MOREY, M., LLEVOT, N., VECINA, C. y OLIVER, M. (2023). Factores condicionantes en la relación entre escuela y familias de origen extranjero. Revista de Sociología de la Educación-RASE, 16(3), 325–342. https://doi.org/10.7203/RASE.16.3.27286

MOREY, M. y VECINA, C. (2021). La atención a la diversidad cultural en los centros de máxima vulnerabilidad. La respuesta del claustro como eje vertebrador de la inclusión. En A. S. Jiménez, J. Cáceres, M. Á. Vergara, E. M. Rainha y M. A. Martín (coords.), Construyendo juntos una escuela para la vida (pp. 67–73). Dykinson.

NACIONES UNIDAS. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Naciones Unidas.

NGUYEN, H. T., CONNELLY, L. B., LE, H. T., MITROU, F., TAYLOR, C.L. y ZUBRICK, S. R. (2020). Ethnicity differentials in academic achievements: the role of time investments. Journal of Population Economics, 33(4), 1381–1418. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00148-020-00774-6.pdf

PÀMIES, J. y BERTRAN, M. (2018). Factors affecting educational success and continuity among young people of Moroccan descent in Catalonia (Spain). International Journal of Educational Research and Innovation, (10), 179–189.

POSEY-MADDOX, L. (2014). When middle-class parents choose urban schools: Class, race, and the challenge of equity in public education. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/9780226120355

SAHIN, U. (2019). Parent’s participation types in school education. International journal of educational methodology, 5(3), 315–324.

SCHNELL, P. y AZZOLINI, D. (2015). The academic achievements of immigrant youths in new destination countries: Evidence from Southern Europe. Migration Studies, 3(2), 217–240. https://doi.org/10.1093/migration/mnu040

STAKE, R. E. (2020). Investigación con estudio de casos. Morata.

TORRELLES, A., CERVIÑO, I. y LASHERAS, P. (2022). Educación intercultural en España: Enfoques de los discursos y prácticas en Educación Primaria. Profesorado, 26(2), 367–391. https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i2.21293

UNESCO. (2015). Educación 2030: marco de acción para la realización del objetivo de desarrollo sostenible 4. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235001

UNESCO. (2021). Education for sustainable development goals: Learning objectives. Unesco.

UNESCO IIEP y BONAL, X. (2018). La política educativa ante el reto de la segregación escolar en Cataluña. Unesco. https://policycommons.net/artifacts/8219235/la-politica-educativa-ante-el-reto-de-la-segregacion-escolar-en-cataluna/9133395/

UNTERHALTER, E. (2019). The many meanings of quality education: Politics of targets and indicators in SDG4. Global Policy, 10(Suppl. 1). https://doi.org/10.1111/1758-5899.12591

VECINA, C. y MOREY, M. (2022). Las escuelas de verano comunitarias. Una oportunidad para la interculturalidad, la intergeneracionalidad y la cohesión social. En A. S. Jiménez, M. Vergara, E. M. Rainha, R. S. Chacón, C. J. Castro, M. A. Martín, J. Cáceres, A. Pantoja, L. Herrera y T. Perandones (coords.), Participación, innovación y emprendimiento en la escuela (pp. 372–378). Dykinson.

VECINA, C. y MOREY, M. (2023). Aprendizaje y transferencia: impulsar la vinculación entre comunidad y escuela desde la educación superior. En D. Cobos, E. López, A. Martín, L. Molina y A. Jaén (coords.), Educar para transformar: innovación pedagógica, calidad y TIC en contextos formativos (pp. 1910–1919). Dykinson.

VIGO-ARRAZOLA, B. y DIESTE, B. (2017). Contradicciones en la educación inclusiva a través de un estudio multiescalar. Aula abierta, 46(2), 25–32. https://doi.org/10.17811/rifie.46.2.2017.25-32

VIGO-ARRAZOLA, B., DIESTE, B., BLASCO-SERRANO, A. C. y LASHERAS-LALANA, P. (2023). Oportunidades de inclusión en escuelas con alta diversidad cultural: un estudio etnográfico. RES. Revista Española de Sociología, 32(2), 167. https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.167